『霊界物語』 第五巻 「序文」に 「この物語は、去る明治三十二年七月より、三十三年の八月にかけて、一度筆を執り、これを秘蔵しておき、ただ二三の熱心なる信者にのみ閲覧を許してゐました。しかるにこれを読了したる某々らは、つひにいろいろのよからぬ考へをおこし、妖魅(えうみ)の容器となつて帰幽したり、また寄つて集つて五百有余巻の物語を焼き棄ててしまつたのであります。 |

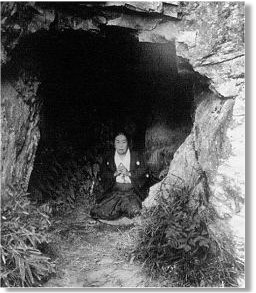

高熊山岩窟での体験の様子を再現 |

「自分は立派な女神の姿に変化したままで、一生懸命に半紙にむかつて機械的に筆をはしらす。ずゐぶん長い時間であつたが、冊数はたしかに五百六十七であつたやうに思ふ。そこへにはかに何物かの足音が聞えたと思ふまもなく、前の「中」という鬼が現はれ、槍の先に数十冊づつ突き刺し、をりからの暴風目がけ中空に散乱させてしまうた。さうすると、又もや数十冊分の同じ容積の半紙が、自分の前にどこからともなく湧(わ)いてくる。また是も筆をはしらさねばならぬやうな気がするので、寒風の吹きすさぶ野原の枯草の上に坐つて、凹凸(あふとつ)のはなはだしい石の机に紙を伸べ、左手(ゆんで)に押さへては、セツセと何事かを書いてゐた。そこへ今度は眼球(めだま)の四ツある怪物を先導に、平(ひら)だの、中(なか)だの、木(き)だの、後(ご)だの、田(た)だの、竹(たけ)だの、村(むら)だの、与(よ)だの、藤(とう)だの、井(ゐ)だの印(しるし)の入つた法被(はつぴ)を着た鬼がやつてきて、残らず引さらへ、二三丁先の草の中へ積み重ねて、これに火をかけて焼く。」

|

とあり、既に明治三十一年二月の高熊山修行の時、神様から今後にある事などはこうした形で知らされていたとも、既に霊界にこのような型があるので、出口王仁三郎聖師が現界で如何にこれを立替え、霊界の型を写した現界の型を出せるかということにもなると思われます。これが後に現実化し、大正六年十一月號の『神霊界』には、 ※(左)現在の高熊山岩窟 |

「變生女子の御魂に、坤の金神を初め、数多の神霊憑り玉ひて、預言なり、警告なり、教理など書き誌されしもの數千冊ありけるが、明治三十六年と同三十八年の二回に渡りて、大本の役員等、變生女子の書きし物は、残らず乱世の根本なりと誤解し、一所に山の如く集め火を放ちて焼棄したるを以て、今は只々一二人の確実なる人の手に在りし小部分の遺れるのみ。」と記されており、明治三十六年と三十八年の二度、書きためた原稿を役員に焼かれていたようです。しかし、この時焼かれずに残された書物に、『霊の礎』『筆のしづく』『道の栞』『道の大本』『本教創世記』などもあります。こうした出口王仁三郎聖師の熱意は、その後の『霊界物語』成立へと繋がって行きます。

『霊界物語』は、当時の教団機関紙『神霊界』誌上(大正十年二月号・134号、同三月号・135号)に発表された「回顧録」に始まります。この「回顧録」は現在の『霊界物語』では第一巻の第一章から第十二章にあたりますが、「回顧録」を『霊界物語』として発刊するにあたって、当時の役員信者の強い抵抗に合い、書き換えを余儀なくされました。こうした動きは、当時の出口王仁三郎聖師を取り巻く有力な信者たちが出口王仁三郎聖師に憑いている大神様の神格を理解できなかったことが原因ともいえます。 ※(右)大正8年頃の王仁三郎

|

|

『新月のかけ』にも「王仁は苦しくてたまらぬ。『霊界物語』をつくって腹の中に入れてあるのに、筆録者が都合が悪いというて筆録してくれないので。」 (大正十一年)とあります。

こうした、当時の状況を出口王仁三郎聖師自身『神霊界』(大正八年十一月一日号)の中で、

「今迄の濁酒といへども好く注意して飲んで居た人には良薬にこそなれ、決して毒には成って居ないのであります。只下戸の中に一人や二人や三人位い悪酔ひして、乾坤一擲と云うやうな管を巻いて、皆さんに心配をかけた泥酔者が、少しく現はれたに過ぎないので在ります。」と表現されております。こうした当時の状況を別名「どぶろく時代」ともいい、正味と粕がまぜこぜになった状態、つまり、正しい信仰を持った者と、そうでない者、機関紙『神霊界』の記事にしても出口王仁三郎聖師の書かれたものと、そうでないもの、がまぜこぜになった状態を表しています。

また、この後『霊界物語』を世に出すことを次のように表現されております。

「其代りとして三千年間の日子を費やして、{~の造られた清酒の賣出しを致します。酒の名は大江山の鬼ころしと命名しました。」この「大江山の鬼ころし」と表現されておりますのが、後の『霊界物語』になります。

『霊界物語』の御口述前夜の状況としては、開祖様(出口なお)が大正七年十一月六日(旧十月三日)に御昇天され、浅野和三郎氏などが「大正十年立替え説」を吹聴し急速に教勢を拡大しましたが、逆に各界からの強い反発にあい、これらが第一次大本弾圧事件(大正十年二月十二日)へと発展して行きました。この第一次大本弾圧事件勃発後、同年六月十七日夕方、責付出獄するまで126日の獄中生活を送り、この間、機関紙『神霊界』を第138号をもって六月一日廃刊することとなりましたが、同年八月十日には新たに機関紙『神の国』を創刊し、徐々に活動の舞台を綾部から亀岡に移していった時期でありました。

『霊界物語』第二巻「序」に、「…本年の旧九月八日(新暦の大正十年十月八日)にいたって、突然神命は口述者の身魂に降り、いよいよ明治三十一年の如月に、『神より開示しおきたる霊界の消息を発表せよ』との神教に接しましたので、二十四年間わが胸中に蓄蔵せる霊界の物語を発表する決心を定めました。…」とあり、また開祖の神霊によって『霊界物語』発刊の催促がありましたのが、八日後の十月十六日のことです。これらをきっかけに大正十月十八日の晩(旧九月十八日)から『霊界物語』の御口述がいよいよ開始されることとなりました。また、十月二十日からは本宮山神殿の取り壊しが約一週間ほどかけて進められましたが、この轟音の鳴り響く中でも、『霊界物語』の御口述は進められました。

『霊界物語』は出口王仁三郎聖師が口述され、これを傍らで筆記するという形で進められました。この筆記する方を筆録者といいます。筆記方法は速記によるものではなく、口述されるままをノートやザラ紙に書いて、後に原稿用紙に清書していました。また、出口王仁三郎聖師は布団の上に横たわったままで口述されていました。 ある時はいざ口述を始めようとされると、出口王仁三郎聖師のお腹が膨れてきて、どうしても口述しない訳には行かないという状態となり、口述を終えられるや、お腹がスゥット引っ込むという状態だったそうです。 |  霊界物語を口述する王仁三郎。(於綾部教主殿) |

また、口述中に「某神が鼻高々と何々をなす」という場面になると、出口王仁三郎聖師には、霊眼でありありと眼前に鼻が出て来て高くなる様子がみてとれて、噴出したくなったそうです。また、連日の口述のため、疲労してしまい口述の途中にイビキが聞こえるような事もあったようですが、やがて我にかえって、「眠ってしまっていた、どこまで口述したか」と尋ねられ、筆録者が直前の一、二行ほどを読み返しますと、その続きから再び口述されたそうです。こうした状況はまさに神懸りでしかなしえない事であり、これを見た人々は皆感銘うけたといいます。こうして『霊界物語』の御口述は本宮山麓和知川のほとりにありました、並松の松雲閣において始められましたが、その後は綾部各地・亀岡・岩井温泉・伊豆湯ヶ島温泉・皆生温泉・伊予・丹後由良・天の橋立など11ヶ所において口述され、筆録者も35名を数えました。

新潟県寺泊分院にて(昭和3年) |

『霊界物語』第二巻「序」に、「…口述者は、本春以来眼を病み、頭脳を痛めてより、執筆の自由を有せず、かつ強て執筆せむとすれば、たちまち眼と頭部に痛苦を覚え如何ともすること能はず、殆んどその取扱ひについて非常に心神を悩めてゐたのであります。その神教降下ありて後、十日を過ぎし十八日の朝にいたり、神教ありて『汝は執筆するを要せず、神は汝の口を藉りて口述すべければ、外山豊二、加藤明子、桜井重雄、谷口正治の四人を招き、汝の口より出づるところの神言を筆録せしめよ』とのことでありました。…」とあり、第七十二巻までの御口述の状態は多くの場合、まず、30分程横になり、この眠りから覚めると布団に横臥したままで、一種のトランス状態となり、一冊の参考書も置かず、口述には全く淀みもなく、言い直しも無かったと言います。また、当初は一巻に十日ほどであった口述のペースも、やがて筆録者が慣れてくるにつれ、三日で一冊というハイペースで口述されて行くようになり、第四十六巻は二日間で口述されています。 |

また、口述の内容が寒冷地の時には夏でもコタツを入れ、逆に口述の内容が熱帯地方となると冬でも団扇で扇ぎながらの口述となりました。こうした御口述の現場は筆録者だけでなく、時として多くの信者や来訪者の見守る中で行われました。口述時から一切に隠し事のない形で、『霊界物語』が生れた事は、大神様より直授された真実の神書である証であり、御口述の現場を見た者は誰もが深い感銘を感じました。

こうして『霊界物語』は全八十一巻(第六十四巻が上下巻の二冊になっていることと、入蒙時のありさまをえがいた特別篇を合わせて、八十三冊)、1868章という大著となりました。

『霊界物語』 第八巻 「総説」

最も戦慄すべく、もつとも寒心すべき猛鷲(まうしう)の、暗雲の中より飛来して、聖処を荒し暴威を振はむとする三日前の夜半、松雲閣(しよううんかく)に瑞月(ずゐげつ)が心さびしく横臥せる枕頭に、忽然として現はれたまへる教祖の神影、指示桿(しじかん)をもつて、三四回畳を打ちたまふ様、あたかも馬に鞭打つがごときその御模様(おんもやう)、瑞月は直ちに起き直り、頓首(とんしゆ)合掌しながら、「いよいよ明日より神界の御命(ぎよめい)のごとく、霊界物語の口述に着手いたしますから、御安心下さいませ」と申し上げるや、直ちに打ちうなづき莞爾(くわんじ)として、貴き麗(うるは)しき神姿を隠させたまひました。それよりいよいよその翌日なる昨年十月十八日より着手することになりましたが、教祖の御加護日に月に加はり、御蔭をもつて病気中にもかかはらず、やうやく第八巻を口述しをはることを得ました。

神代(かみよ)における神々様の世界宣伝の御模様は、本巻よりいよいよ明瞭になつてきます。読者の中には、霊界物語は教祖の御意志に反したる著述のごとく、誤解されてをる方々もあるやうに聞きますから、その誤りを解くために総説に代へ、一言ここに本書出版の教祖の神の御神慮に出でたる理由を簡単に説明しておきます。

大正十一年二月十一日

王仁

(右から)木の花姫尊、山越みろく、豊雲野尊に扮する王仁三郎(昭和8年)